Historisches

Lange Geschichte

Der Ostalbkreis besteht seit dem 1. Januar 1973, doch die Region kann darüber hinaus auf eine sehr lange und reiche Geschichte zurückblicken. Älteste Spuren menschlicher Besiedlung führen bis in die Jungsteinzeit zurück. Weithin bekannt und von überregionaler Bedeutung sind die archäologischen Überreste der Keltenzeit und der Römer, insbesondere in Gestalt des Obergermanisch-Raetischen Limes, der das heutige Kreisgebiet von West nach Ost durchquert. Mit der Alamannenzeit wird erstmals eine Siedlungskontinuität fassbar, wie an den spektakulären Lauchheimer Funden deutlich wird.Das "Alte Reich"

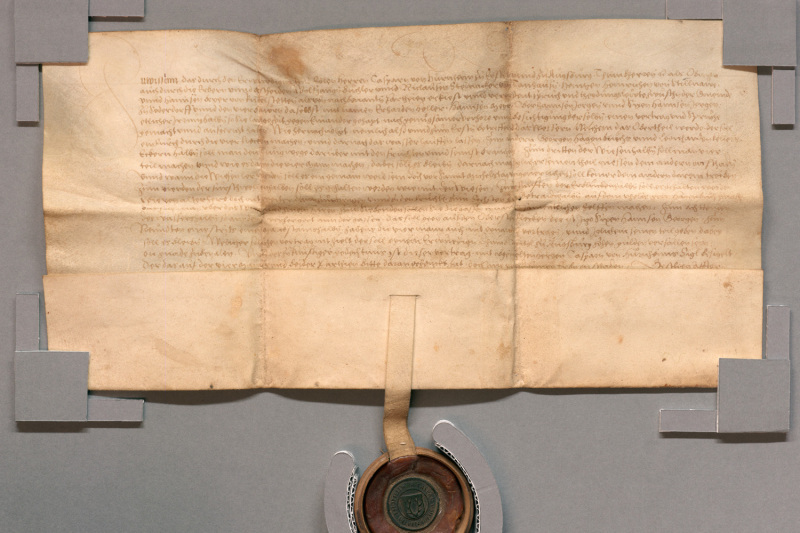

Im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit bestand auf der Ostalb ein buntes Gemisch verschiedener Herrschaften und Einflusszonen. Neben den Reichsstädten wie Bopfingen, Aalen und Schwäbisch Gmünd bestanden diverse geistliche und weltliche Territorien. Zu den Schwergewichten zählten allen voran die Fürstpropstei Ellwangen und die Grafen (später Fürsten) von Oettingen. Namhaften Besitz konnten daneben auch der Deutsche Orden, das Kloster Neresheim und die Grafen von Limpurg halten. Zahlreiche Familien der Reichsritterschaft (Adelmannsfelden, Rechberg, Thannhausen, Woellwarth u.a.) sowie württembergischer Besitz vervollständigen das Bild der kleinteiligen und zersplitterten Struktur des "Alten Reiches".

Vom Oberamt zum Ostalbkreis

Der Weg zum heutigen Ostalbkreis beginnt im Zeitalter Napoleons. In den Jahren von 1803 bis 1810 wurde die Ostalb Teil des Königreichs Württemberg, das eine grundlegende Neuordnung der staatlichen und territorialen Strukturen brachte. Der spätere Ostalbkreis war in dieser Zeit Teil der Württembergischen Oberämter Aalen, Ellwangen, Gaildorf, Gmünd, Neresheim und Welzheim. Diese sind bereits direkte Rechtsvorgänger der heutigen Landkreise. Unter der NS-Herrschaft wurden, im Zuge der Gleichschaltung aller staatlichen Strukturen sowie der öffentlichen Verwaltung, die Oberämter in neu und mitunter willkürlich abgegrenzte Landkreise überführt. So entstanden bis 1938 auch die beiden Landkreise Aalen und Schwäbisch Gmünd. Nach 1945 bestand diese Struktur unter demokratischen Vorzeichen und mit der wiederauflebenden kommunalen Selbstverwaltung zunächst weiter. Mit Umsetzung der großen Kreis- und Gemeindereform der 1970er Jahre entstand aus den beiden "Altkreisen" schließlich der Ostalbkreis mit seinen 42 Kommunen.

Adresse

Landratsamt Ostalbkreis

Kreisarchiv

Dienstgebäude:

Stuttgarter Straße 41

73430 Aalen

Telefon: 07361 503-1316

Telefax: 07361 503-581316

E-Mail senden So finden Sie zu uns

Ostalbkreis auf Facebook

Zum Schutz der Daten und der Privatsphäre unserer Nutzer setzt www.ostalbkreis.de das bewährte Zwei-Klick-Verfahren ein.Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Buttons manuell zu aktivieren und damit die Verbindung zu seinem bevorzugten Netzwerk herzustellen. Mit dem Klick auf einen der Buttons stimmen Sie der Übermittlung Ihrer Daten an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzwerks zu.

Ostalbkreis auf YouTube

Zum Schutz der Daten und der Privatsphäre unserer Nutzer setzt www.ostalbkreis.de das bewährte Zwei-Klick-Verfahren ein.Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Buttons manuell zu aktivieren und damit die Verbindung zu seinem bevorzugten Netzwerk herzustellen. Mit dem Klick auf einen der Buttons stimmen Sie der Übermittlung Ihrer Daten an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzwerks zu.

Ostalbkreis auf X (Twitter)

Zum Schutz der Daten und der Privatsphäre unserer Nutzer setzt www.ostalbkreis.de das bewährte Zwei-Klick-Verfahren ein.Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Buttons manuell zu aktivieren und damit die Verbindung zu seinem bevorzugten Netzwerk herzustellen. Mit dem Klick auf einen der Buttons stimmen Sie der Übermittlung Ihrer Daten an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzwerks zu.

Ostalbkreis auf Instagram

Zum Schutz der Daten und der Privatsphäre unserer Nutzer setzt www.ostalbkreis.de das bewährte Zwei-Klick-Verfahren ein.Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Buttons manuell zu aktivieren und damit die Verbindung zu seinem bevorzugten Netzwerk herzustellen. Mit dem Klick auf einen der Buttons stimmen Sie der Übermittlung Ihrer Daten an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzwerks zu.